Die 7 Phasen der Veränderung – Verständnis, Beispiele und Selbstreflexion

Veränderungen – ob im Beruf oder im Privatleben – sind selten geradlinig. Das Change Curve Modell nach Kübler-Ross (und in der Organisationsentwicklung weiterentwickelt) beschreibt sieben Phasen, die Menschen durchlaufen, wenn sie mit neuen Situationen konfrontiert werden.

-

Es beschreibt emotionale und kognitive Reaktionen auf eine Veränderung, auch wenn diese von außen kommt oder unerwartet eintritt.

-

Es beleuchtet nicht nur den Handlungsaspekt, sondern auch innere Widerstände, Gefühlsverläufe und Akzeptanzprozesse.

-

Besonders hilfreich ist es, wenn Veränderungen schmerzhaft, unfreiwillig oder mit Verlustgefühlen verbundensind (z. B. Jobverlust, Trennung, Restrukturierungen).

-

Es zeigt, dass Fortschritt nicht linear ist, sondern Rückschritte und Schwankungen normal sind.

Zu verstehen, in welcher Phase man selbst oder andere stehen, hilft, den Veränderungsprozess bewusster zu gestalten.

Die sieben Phasen im Überblick

-

Schock – „Das kann nicht wahr sein…“

Plötzliche Veränderungen lösen Verwirrung, Unsicherheit oder sogar Lähmung aus. Der Kopf braucht Zeit, um die Neuigkeit zu verarbeiten.

-

Ablehnung – „Das stimmt nicht…“

Die Realität wird verdrängt oder infrage gestellt. Man sucht Argumente, warum sich nichts ändern sollte.

-

Rationale Einsicht – „Vielleicht doch…“

Erste rationale Überlegungen zeigen, dass es Gründe für die Veränderung geben könnte.

-

Emotionale Akzeptanz – „Es stimmt eigentlich…“

Neben dem Kopf beginnt auch das Herz, die Veränderung zuzulassen. Gefühle wie Frustration oder Angst weichen einer vorsichtigen Offenheit.

-

Lernen – „Mal versuchen…“

Man probiert aktiv neue Verhaltensweisen, Techniken oder Herangehensweisen aus – oft begleitet von Unsicherheit, aber auch Neugier.

-

Erkenntnis – „Es geht ja tatsächlich…“

Erste positive Erfahrungen bestätigen, dass die Veränderung funktioniert und Vorteile bringt.

-

Integration – „Es ist selbstverständlich…“

Die Veränderung ist Teil des Alltags geworden. Neue Verhaltensweisen laufen automatisch und ohne großen inneren Widerstand.

Beispiel aus dem Beruf: Einführung eines neuen Software-Systems

-

Schock: Das Team erfährt, dass das bewährte System ersetzt wird – viele sind sprachlos.

-

Ablehnung: „Das alte System war perfekt, wir brauchen keinen Wechsel.“

-

Rationale Einsicht: Nach einer Präsentation wird klar, dass die neue Software Funktionen hat, die Zeit sparen könnten.

-

Emotionale Akzeptanz: Widerwillig gestehen sich die Mitarbeitenden ein: „Vielleicht ist es gar nicht so schlecht.“

-

Lernen: Erste Testläufe werden gemacht – die Bedienung ist ungewohnt, aber machbar.

-

Erkenntnis: Im Alltag zeigt sich, dass bestimmte Prozesse schneller gehen.

-

Integration: Die Software ist Standard – niemand denkt mehr an das alte System zurück.

Beispiel aus einer Paarbeziehung: Kommunikation verbessern

-

Schock – „Das kann nicht wahr sein…“

Ein besonders heftiger Streit endet in emotionaler Distanz. Beide sind erschrocken, wie tief der Graben plötzlich wirkt.

-

Ablehnung – „Das stimmt nicht…“

Markus denkt: „Unsere Kommunikation ist doch nicht so schlecht.“ Lea meint: „Wir streiten eigentlich wie jedes andere Paar.“

-

Rationale Einsicht – „Vielleicht doch…“

Beim Nachdenken und nach Gesprächen mit Freunden oder in einem Forum erkennen beide, dass sich die Konflikte tatsächlich häufen.

-

Emotionale Akzeptanz – „Es stimmt eigentlich…“

Sie spüren, dass es so nicht weitergehen kann, und gestehen sich ihre Verletzungen und Frustrationen ein.

-

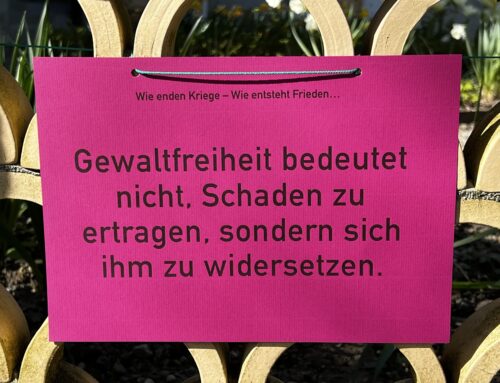

Lernen – „Mal versuchen…“

Sie lesen ein Buch zur Gewaltfreien Kommunikation, schauen Videos und üben erste Elemente, z. B. Ich-Botschaften.

-

Erkenntnis – „Es geht ja tatsächlich…“

Erste Gespräche verlaufen ruhiger, es gibt weniger Missverständnisse, und beide fühlen sich mehr gehört.

-

Integration – „Es ist selbstverständlich…“

Aktives Zuhören und wertschätzendes Sprechen werden zur Gewohnheit. Streit gibt es noch, aber er verläuft konstruktiver und kürzer.

Vorteile, die eigene Phase zu kennen

-

Selbstmanagement: Du kannst gezielt passende Strategien wählen.

-

Geduld: Du weißt, dass Rückschritte normal sind.

-

Empathie: Du verstehst, warum andere gerade so reagieren.

-

Bessere Planung: Maßnahmen lassen sich phasenspezifisch gestalten.

-

Höhere Erfolgschancen: Die Veränderung wird nachhaltiger umgesetzt.

Reflexionsfragen für dich

-

In welchem Lebensbereich erlebst du aktuell eine Veränderung?

-

In welcher der sieben Phasen befindest du dich dort gerade?

-

Welche Gefühle prägen dich in dieser Phase am meisten?

-

Was würde dir helfen, einen Schritt weiterzukommen?

-

Welche kleinen Handlungen kannst du innerhalb der nächsten Woche ausprobieren?

Quellen:

-

Kübler-Ross, E. (1969). On Death and Dying. New York: Macmillan.

-

Adams, J., Hayes, J., & Hopson, B. (1976). Transition: Understanding and Managing Personal Change. London: Martin Robertson.

-

Bridges, W. (2009). Managing Transitions: Making the Most of Change. Philadelphia: Da Capo Press.